Petali di rose rosse dalle finestre: il mio Venerdì Santo

Scritto da Redazione il Aprile 17, 2025

Ogni anno, quando la primavera comincia appena a farsi sentire, c’è una data che, per noi musicisti dell’orchestra della processione del Venerdì Santo a Chieti, segna qualcosa di molto più profondo del cambio di stagione: è il giorno in cui l’anima della città si raccoglie in silenzio e noi, con i nostri strumenti, diventiamo voce di una tradizione secolare.

Parliamo di una delle processioni più antiche d’Italia, una delle manifestazioni religiose più suggestive dell’intera penisola. La sua origine, secondo delle leggende tratte da Girolamo Nicolino, risalirebbe all’842 d.C., anno in cui si concluse ufficialmente la ricostruzione della prima cattedrale dedicata a San Tommaso: con la ricostruzione della cattedrale sarebbe nata la Processione del Venerdì Santo. Organizzata dalla Confraternita del Sacro Monte dei Morti, si distingue per il tono solenne, il rigore simbolico e la struggente melodia: il celebre “Miserere” di Saverio Selecchy del 1767, eseguito da un’orchestra e un coro maschile che accompagnano il corteo. Quando la processione inizia, il centro storico di Chieti si trasforma: le strade si riempiono di fedeli e curiosi, ma regna un silenzio rispettoso, quasi sacro. La città viene attraversata lentamente, come un flusso di fede e memoria che attraversa le generazioni. Anche chi non è religioso viene profondamente toccato da questo evento. C’è qualcosa di universale, quasi teatrale ma autentico, in questa rappresentazione del dolore umano. Una delle tradizioni della processione di Chieti è che questa si debba sempre svolgere, anche in condizioni atmosferiche pessime o durante accadimenti rilevanti, come avvenne durante la Seconda guerra mondiale: nel 1944 infatti, nonostante fosse stato emanato il divieto dai nazisti di effettuare la processione, questa si svolse ugualmente, sebbene in versione ridotta, girando per la piazza Duomo, uscendo dal portone della cattedrale e rientrando dalla cripta. I militari tedeschi entrarono poi in cattedrale per rastrellare gli uomini che vi avevano preso parte, senza successo perché i confratelli riuscirono a scappare dalle varie uscite secondarie della cattedrale.

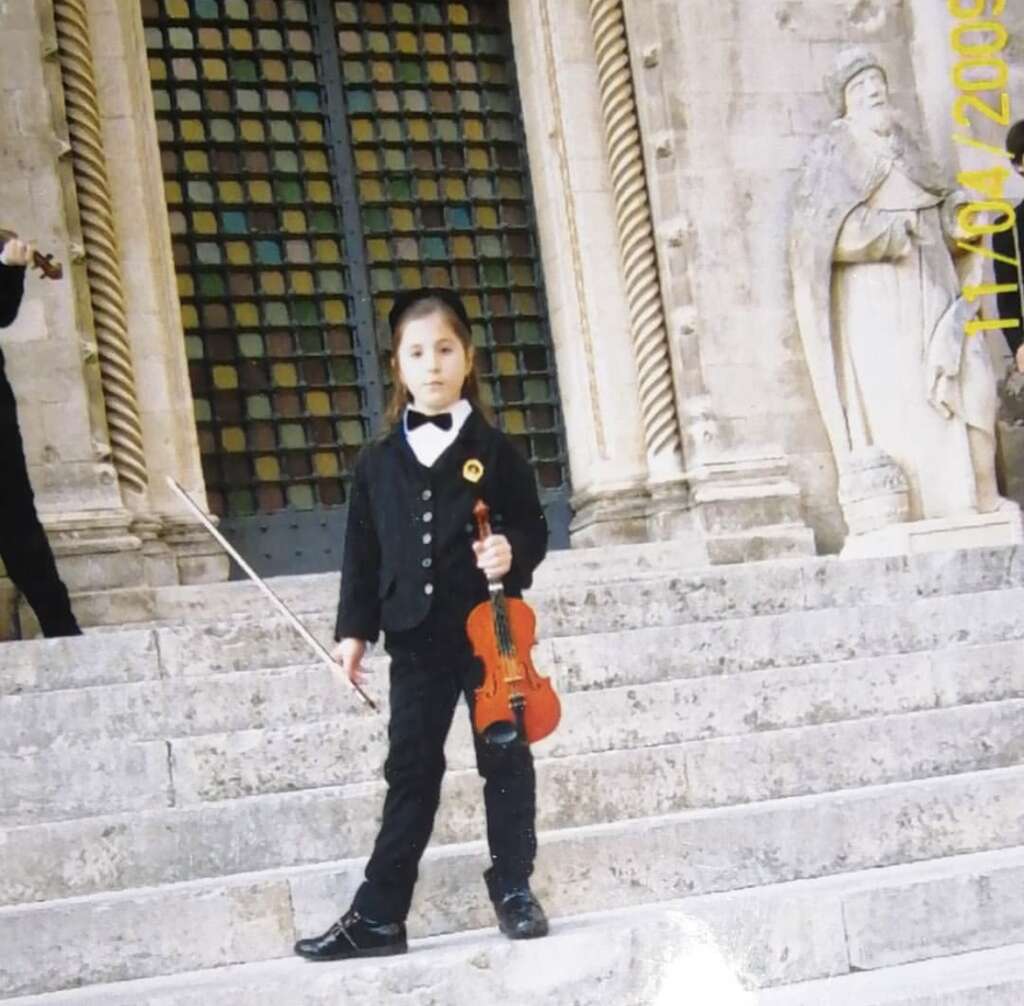

Suonare nell’orchestra è sempre stato il mio sogno fin da bambina. Ricordo ancora la prima volta: l’anno del terremoto de L’Aquila. Ricordo l’emozione, la responsabilità, lo stato d’animo e la fierezza. Ormai suono da diversi anni, eppure ogni volta è come la prima. L’atmosfera che si respira in quelle ore ha qualcosa di sospeso, di sacro. Appena le mie dita toccano la corda per eseguire la prima nota del “Miserere” di Selecchy, avverto che non sto solo eseguendo una partitura: sto partecipando a un rito collettivo, un momento che tocca il cuore di ogni teatino. La nostra orchestra non è come tutte le altre. La sinfonia struggente si mescola al suono delle scarpe sul selciato, al rumore sordo della città che trattiene il fiato. Ci prepariamo per mesi, prima tra noi musicisti e poi successivamente con il coro presso la chiesa di Mater Domini. Le prove non sono solo musicali, sono anche emotive. Perché quel Miserere lo devi sentire dentro, altrimenti non funziona. È un brano che chiede rispetto, profondità, dedizione. Quando lo suoniamo, io vedo negli occhi di chi ci ascolta le stesse emozioni che provo io: dolore, bellezza, nostalgia, una struggente umanità. La sera del Venerdì Santo, mentre indossiamo i nostri abiti scuri e ci disponiamo per la processione, si crea tra noi un legame silenzioso. Sappiamo che ognuno darà tutto sé stesso, che ogni arcata dell’archetto o ogni respiro prima di un attacco è carico di significato. E quando le luci si abbassano, le fiaccole si accendono e il corteo prende vita, noi diventiamo parte di qualcosa di più grande: un’eredità viva, trasmessa di generazione in generazione.

Per me, non c’è palco al mondo che possa eguagliare quel momento in cui il suono si alza sopra i tetti di Chieti, avvolge la cattedrale, scende giù per il corso e accompagna la città nel mistero della Passione. È un onore, un privilegio e, ogni volta, una commozione. Suonare il Venerdì Santo a Chieti non è solo fare musica. È raccontare una storia. È pregare con le note. È, semplicemente, esserci. Essere tradizione, essere una città.

Articolo di: Ilaria Di Santo

“Tutti i diritti riservati Radio Teate On Air ©”